海住山寺トップページへ

解脱房貞慶と「興福寺奏状」 | 森 新之介

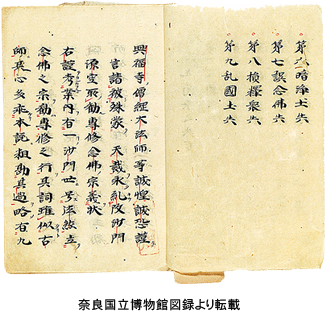

解脱房貞慶(1155-1213、以下「貞慶」と略す)という人物について、ある事典では解説の冒頭に「法然の専修念仏停止を求めた『興福寺奏状』の筆者として有名」と記されている。「興福寺奏状」とは、法然房源空(1133-1212、以下「源空」と略す)の処罰と専修念仏の禁止を朝廷に求めたものとされる文書である。この事典はやや極端な例であろうが、しかし世間一般において、貞慶の人物像には「『興福寺奏状』の起草者にして源空の対立者」という印象がつきまとう。

解脱房貞慶(1155-1213、以下「貞慶」と略す)という人物について、ある事典では解説の冒頭に「法然の専修念仏停止を求めた『興福寺奏状』の筆者として有名」と記されている。「興福寺奏状」とは、法然房源空(1133-1212、以下「源空」と略す)の処罰と専修念仏の禁止を朝廷に求めたものとされる文書である。この事典はやや極端な例であろうが、しかし世間一般において、貞慶の人物像には「『興福寺奏状』の起草者にして源空の対立者」という印象がつきまとう。このように「奏状」との関係は、貞慶が同じく時代の巨人であった源空をどう評価したかだけでなく、貞慶本人の人物像そのものにも直結する問題である。そこでこの小稿では、貞慶と「興福寺奏状」の関係について卑見を述べたい。

「興福寺奏状」の不審 これまでの寄稿文でも繰り返し解説されているように、貞慶は当代屈指の学僧であり徳望も高かった。もしその貞慶が、心の平安を求める余暇に他者が罰せられるよう画策していたとすると、これはあまりに貞慶らしからぬ行動だと言わざるを得ない。また、もし貞慶が源空の処罰を朝廷に求めたのであれば、その前に討論会を申し込むとか質問状を送るとかの段階を踏んでいてもよさそうなものだが、そのような形跡もない。実に不可解である。

「興福寺奏状」については他にも不審な点が多い。例えば、

上人は智者なり。自(み)ずからは定んで謗法の心無きか。 (上人は智者なのだから、ご本人にはきっと仏法を謗るような心はないのでしょう)

という、源空を「上人」と敬い擁護する記述もある。そのため近年、城福雅伸氏は一連の研究において、「『奏状』は源空を擁護するための文書だった」という新説を唱えている。これは大変重要な問題提起だと言ってよい。ただし、安達俊英氏はこの城福説に反論して、「奏状」に次の文章があることを指摘する。望み請ふらくは、恩慈早やかに奏聞を経、七道諸国に仰せて一向専修条々の過失を停止し、兼ねて又罪科を源空并びに弟子等に行はれんことを、者(てへれば)、永く破法の邪執を止め、還つて念仏の真道を知らん。

(速やかに七道諸国に命じて、一向専修の様々な過失を禁止し、また源空とその弟子たちに刑罰を行われますようお願い申し上げます。そうすれば、仏法を破壊するような邪執を将来にわたって防ぐだけでなく、念仏の正しい道が明らかになるでしょう) このように、「源空を処罰してこそ正しい仏法は守られる」とする文章がある以上、「奏状」が擁護文書であるはずがないという批判はもっともである。 さて、これらの問題はどのように理解すべきだろうか。2通の訴状 筆者はこの「興福寺奏状」に、1本の補助線を引くべきだと考えている。そもそも一口に「興福寺奏状」と言っても、これは実際には2通の訴状により構成されている。仮に前者を「甲状」、後者を「乙状」と呼ぶことにしよう。従来の研究では、「これら2通の訴状は当然、同一の主体(人物または集団)が同一の時期に作成し提出したものだ」と考えて疑わずにきたが、その通念を疑ってみる必要があるように思われる。

疑わしい理由を4つほど簡単に挙げてみよう。第1に、甲状と乙状は「副進 奏状一通」という6字を挟んで接合されているが、このような「副進」の用例は当時の文書様式として極めて不自然なものであり、他に類例を見出すことができない。

第2に、「興福寺奏状」を前後で二分すると、源空を処罰すべしとの主張は後の乙状にだけ見えるもので、前の甲状には全く存在しない。

第3に、前掲の「上人は智者なり」など源空を擁護する文言はすべて甲状に集まっており、やはり前掲の「罪科を源空并びに弟子等に行はれんことを」や 右件(くだん)の源空、一門に偏執し、八宗を都滅す。天魔の所為、仏神痛むべし。 (源空は一つの法門に偏執し、八宗を滅ぼそうとしています。これは天魔のような所業であり、仏神も心を痛めていることでしょう) という源空非難の文言は乙状に偏っている。唯一の例外として、甲状には 上人云く、「「念仏衆生摂取不捨」とは経文なり。我全く過無し」云々。此の理然らず。 (上人は「「念仏衆生摂取不捨」とはお経に書かれている文であり、自分には責任がない」と言っているようですが、そういうことにはなりません) という源空に苦言を呈する記述もある。ただし、ここでも源空のことを「上人」と呼んで敬っているため、やはり乙状のような非難ではない。

敬意の有無 これと関連して、第4に、源空への呼称が甲状と乙状では全く異なっている。当時、尊敬する相手を本名で呼ぶことは失礼だとされていた。そのため、源空にどのような呼称が用いられているかを調べれば、源空への評価がどのようなものだったのかを知ることができる。

すると、甲状では冒頭と末尾でのみ正式呼称「沙門源空」が1度ずつ使われている他は、「上人」と敬称で呼んだ箇所が2つ(前掲)、房号(仏僧の別号)の「法然」で呼んだ箇所が1つだった。法諱(ほうき。仏僧の本名)の「源空」を呼び捨てにした箇所はたったの1つであり、しかもそれは前後の文脈からして、他の仏僧の呼称と整合させるために仕方なく法諱「源空」を用いたものと見られる。このように、甲状はなるべく法諱の使用を憚り、房号と敬称によって敬意を示そうとしていた。

ところが乙状では、敬称「上人」の用例は皆無、房号「法然」はたったの1例である。しかもこの1例は地の文ではなく、源空の弟子たちが師を「法然」と呼んでいるというものでしかない。それ以外では、源空のことを「源空」と法諱を呼び捨てした箇所が2つある。すでに見たように仏敵と痛罵していることからして、「沙門」を冠しなかったのは源空を一人の仏教者として認めたくなかったからだろう。源空への敬意が散見される甲状と異なり、乙状は敵意で一貫していると言ってよい。

以上のことから、今日「興福寺奏状」として一まとめにされている甲状と乙状は、本来それぞれ全く異なる人物が起草した全く異なる文書だったと見なければならない。恐らく当時から数十年後、2通の訴状が同一時期に同一主体により作成されたものだと誤解され、1通の訴状へと複合されてしまったのだろう。

では、貞慶が作成したものは一体どちらだろうか。すでに紙幅が尽きようとしているため詳論することはできないが、源空を「上人」と敬い処罰を求めなかった甲状こそが貞慶起草の訴状だった、と筆者は考えている。理由の第1として、甲状の内容は貞慶の思想とよく合致する。第2に、三条長兼の日記『三長記』によって、乙状は元久3年(1206)2月に提出された訴状であり、しかも当時の訴訟行動に貞慶が関与していなかったらしいことが推定されるためである。

まとめ これまで貞慶といえば、「興福寺奏状」で源空を敵視し処罰を求めた人物という印象があった。それは、「興福寺奏状」と呼ばれる2通の訴状が2通とも貞慶の作だと仮定して、はじめて成り立つ見解である。だが実際に2通を精査してみると、これらは同じ人物が作成したものだと考えることは難しい。源空を「上人」などと敬う甲状はともかく、源空を仏敵として痛罵し処罰を求める乙状は、とても貞慶の作とは見られない。源空の敵対者だったとする通念は見直され、貞慶に新しい光が当てられるべき時期に来ていよう。

関連情報

- - 参考文献

拙稿「「興福寺奏状」複合説 ― 史料批判と訴訟の検証 ― 」、『年報中世史研究』37、2012年。

- 『鎌倉旧仏教』(『日本思想大系』15)、岩波書店、1971年。