海住山寺トップページへ

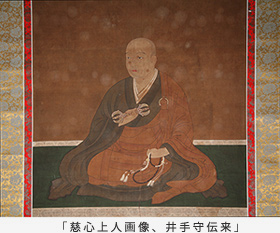

住山寺二世慈心房覚真の在俗時代 その三

長房が二度目に文学史に登場するのは、かの有名な徒然草である。但し、長房ではなく、葉室光親のエピソードとして語られる。光親卿、院の最勝講奉行してさぶらひけるを、御前に召されて、供御を出だされて食はせられけり。さて食ひ散らしたる衝重を、御簾の中へさし入れて罷り出でにけり。 女房、「あな汚な、誰にとれとてか」など申し合われければ、「有職の振舞、やんごとなき事なり」と、かへすがへす感ぜさせ給ひけるとぞ。 (徒然草四十八段)

後鳥羽院が最勝講(金光明最勝王経を清涼殿で進講させること。五月に五日間行われる。この経は国家鎮護の経典)を行った時、奉行を務めていた光親が、頂いた食事を無造作に食い散らして、器と膳を御簾の下から押し込んで立ち去った。その行為を非難する女房に対し、後鳥羽院がその行為を故実に叶ったものだと賞賛したという話である。

実際光親は最勝講の奉行をしているが(建暦元年)、この話は光親の話ではなく、長房の逸話であろう。

「その一」で紹介した官史記には長房に関する記事が三つある。以下に全文を掲出する。

後鳥羽院が最勝講(金光明最勝王経を清涼殿で進講させること。五月に五日間行われる。この経は国家鎮護の経典)を行った時、奉行を務めていた光親が、頂いた食事を無造作に食い散らして、器と膳を御簾の下から押し込んで立ち去った。その行為を非難する女房に対し、後鳥羽院がその行為を故実に叶ったものだと賞賛したという話である。

実際光親は最勝講の奉行をしているが(建暦元年)、この話は光親の話ではなく、長房の逸話であろう。

「その一」で紹介した官史記には長房に関する記事が三つある。以下に全文を掲出する。

(1)海住山寺民部卿入道長房卿者、後鳥羽院之近習ニテ有ケルカ、昼夜寓直シケリ。仍時ニ着布衣ケリ。弁官着布衣事、自此時始タリ。

(2)後鳥羽院御宇、海住山寺民部卿入道長房卿、終日祇候仙洞之間、院被仰云、長房カ終日候タルニ、何ニテモタヘト仰ケル間、御前祇候女房(御愛物云々)ノ陪膳ニテ、供御ノ御ワケヲ一膳、自簾中被下タルヲ、彼卿サハサハト食テ後、我前ヲ又簾中へ指入テケリ。其時如法叡感アリケリ。無陪膳時ハ、我持テ出マシキ程ノ人ハ、本ノ方ヘ返トナム。但依人可依事者歟。

(3)後鳥羽院天下事ヲ思食立ケル時、長房卿ハ諫カネ奉テ遂ニ出家(于時右大弁宰相)、天下事露見之時、光親卿ハ天下事偏ニ我カ申行タル事也トテ六波羅ヘ被捕ケル時モ、車ニ乗ナカラ遣入テケリ。遂被誅畢。此両人天下ノ賢人也。殷三仁モ如此事歟。

これら三つの逸話から、どのような長房像が浮かぶであろうか。私自身は、実直な実務官僚というイメージを破る、剛毅な長房像を思い浮かべる。長房は承久の乱後、後鳥羽院の隠岐遷幸に従ったと言われる清寂(俗名藤原清房)を猶子にしている(猶子にした時期は未詳)。長房は出家後も院との連携を保っていたのである。煩雑に過ぎるので省略に従うが、それは長房室も同様であった。近臣であった時も、長房は誠心誠意後鳥羽院に仕えたであろう。しかし、それは実務官僚としての矜持を保持してのものであった。その一方で、彼には押さえがたい道心が萌していたのではないだろうか。その思いと、承元四年当時の後鳥羽院の南都政策が合致したこと、それが長房出家の経緯だったのではないだろうか。

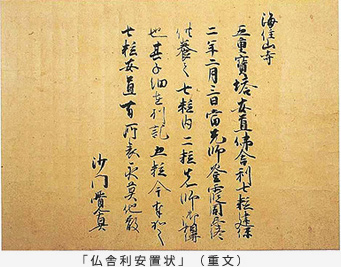

海住山寺の五重塔は、貞慶の意志を継いで、その一周忌に長房覚真が完成させたものである。在俗当時長房は落雷で消失した法勝寺九重塔の再建を奉行したこともある。新造成った五重塔には、先に後鳥羽院より賜った仏舎利二粒に五粒を加えて安置した(「覚真仏舎利安置状」)。出家後の覚真は、実務官僚として培った能力を発揮して、海住山寺の復興と、戒律の強化に専心したようだ。

この点については、すでに多くの研究がなされているので、それらを参照されたい。

海住山寺の五重塔は、貞慶の意志を継いで、その一周忌に長房覚真が完成させたものである。在俗当時長房は落雷で消失した法勝寺九重塔の再建を奉行したこともある。新造成った五重塔には、先に後鳥羽院より賜った仏舎利二粒に五粒を加えて安置した(「覚真仏舎利安置状」)。出家後の覚真は、実務官僚として培った能力を発揮して、海住山寺の復興と、戒律の強化に専心したようだ。

この点については、すでに多くの研究がなされているので、それらを参照されたい。

関連情報

- - 注釈1拙稿「官史記覚書」『島津忠夫先生古稀記念論集 日本文学史論』

- - 関連リンクNo.06|海住山寺二世慈心房覚真の在俗時代 その一

- No.07|海住山寺二世慈心房覚真の在俗時代 その二