海住山寺トップページへ

海住山寺の五重塔について その三 〜二番目に小さい五重塔〜

江戸時代までに建立された五重塔のうち現在残されている塔は22基(堂内に安置された小塔は除きます)、このほかに明治期に建立された塔が4基あわせて26基の五重塔がありますが、その中で最も小さいのは室生寺の塔で2番目に小さいのが海住山寺の塔です。江戸時代以前の五重塔の大きさを見てみますと、初重の平面規模は室生寺塔が8尺四方、本塔が9尺四方(裳階を除きます)で、そのほかは3番目に小さい興正寺塔(愛知、1808年)の13尺四方から最も大きい東寺塔(1664年)の31.3尺四方まであって、平均的な大きさは本門寺塔(東京,1607年)など8基の15〜17尺四方です。高さについてはデーターが揃っていませんが、室生寺塔は53尺、本塔は58尺で、最大の東寺塔が181尺、平均的な8基は 90尺〜110尺程度です。こうしてみると、室生寺塔と本塔とはずいぶん小さいことがはっきりと分かります。

飛鳥・奈良時代の大寺院ではほとんどが都に近い平地に伽藍を構えていて、金堂や講堂と均衡がとれるような規模の五重塔や三重塔が建てられ、時には七重や九重の大塔も建てられました。そうした平地の大寺院とは違って、室生寺は都から遠く離れた山中に構えられた山地寺院で、室生山の南斜面に下から上へ地形に合わせて堂塔が散在して建てられていて、平地の大寺院のような規則的な伽藍配置ではありません。このような山地寺院という立地環境の制約もあって、室生寺ではきわめて小さな五重塔になったとも考えられます。海住山寺も都に近いとはいえ山地に構えられた寺院であることから、小さな五重塔になったのかもしれません。

海住山寺は山腹の平場に伽藍が設けられていて、東向きの本堂の前方南側に五重塔、軸線を挟んで北側のほぼ対称的な位置に文殊堂が建ち、軸線の東端に門があります。このような伽藍配置は、平地の大寺院を縮小・単純化したものといえ、中世の中規模寺院によくみられます。本堂と門は近世のものですが、文殊堂は鎌倉時代前期の手法を示していて、元仁2年(1225)の解脱房貞慶十三回忌に向けて建てられた経蔵にあたると考えられています。ふつう経蔵には文殊菩薩を本尊として祀ることが多いので、この経蔵ものちに経典収蔵の機能を失った後も本尊はそのままにして、文殊堂とよばれるようになったものと思われます。

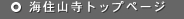

さて、本塔は組物が初重から五重まで二手先(ふたてさき)になっていて、これも特徴の一つにあげられます。五重塔や三重塔は各部の形式がほぼ定型化されていて、組物は三手先(みてさき)とするのが通例です。三手先は複雑で格式の高い組物形式であり、軒を高く持上げ軒の出を深くするためのものであって、小規模な建物の場合に軒が深くなりすぎることもあります。それを防ぐために、本塔では組物を一手少ない二手先として、軒の高さと深さをおさえたものとも考えられます。一方、室生寺塔では組物を通例どおり三手先にしていて、組物各財の寸法を少し小さ目にするなどして調整していますが、かえって全体の部材の均衡が少しくずれているように思われます。本塔の場合は組物の形式を一手少なくしたことで部材寸法を小さくすることなく、均衡を保っているといえます。

組物を正規の三手先ではなく、二手先や出組(でぐみ)(三手先より二手少なくなる)とした塔が他にないわけではありません。時代が下りますが安久津八幡神社三重塔(山形、1795年) では本塔と同じく全重を二手先としています。この塔は三重塔としては大きい方ですから、規模の関係から二手先としたものではないようです。江戸時代後期ともなると、伝統にとらわれることなく独自の形式手法をとる塔も一部にはみられますので、建立にあたった大工の考えによるものなのでしょう。

全重ではなく初重だけ組物の形式を変えているのが興福寺三重塔(鎌倉時代初め)と大法寺三重塔(長野、1333年)です。両塔ともほぼ中規模の三重塔で、興福寺塔は出組、大法寺塔は二手先としています。組物先端の丸桁(がぎょう)位置と軒先位置では、初重から三重まで一様に逓減していますが、平面寸法の方は初重が組物の手先を減らした分だけ大きくなっています。すなわち、全体の規模はそのままにして、初重の内部空間を広げるために組物の形式を変えたものと思われ、海住山寺五重塔の場合とは意図が異なるようです。

関連情報

- - 関連リンクNo.31|海住山寺五重塔の解体修理その2

- No.30|海住山寺五重塔の解体修理その1

- No.25|海住山寺五重塔のプロポーション

- No.13|海住山寺の五重塔について その二 〜裳階(もこし)を付けた五重塔〜

- No.10|海住山寺の五重塔について その一 〜解脱上人と五重塔〜